STORY

デスクワークに

「立ち姿勢」を取り入れよう

2015年の発売以降、

シリーズ累計2万台以上の販売実績を誇る

昇降式スタンディングデスクです。

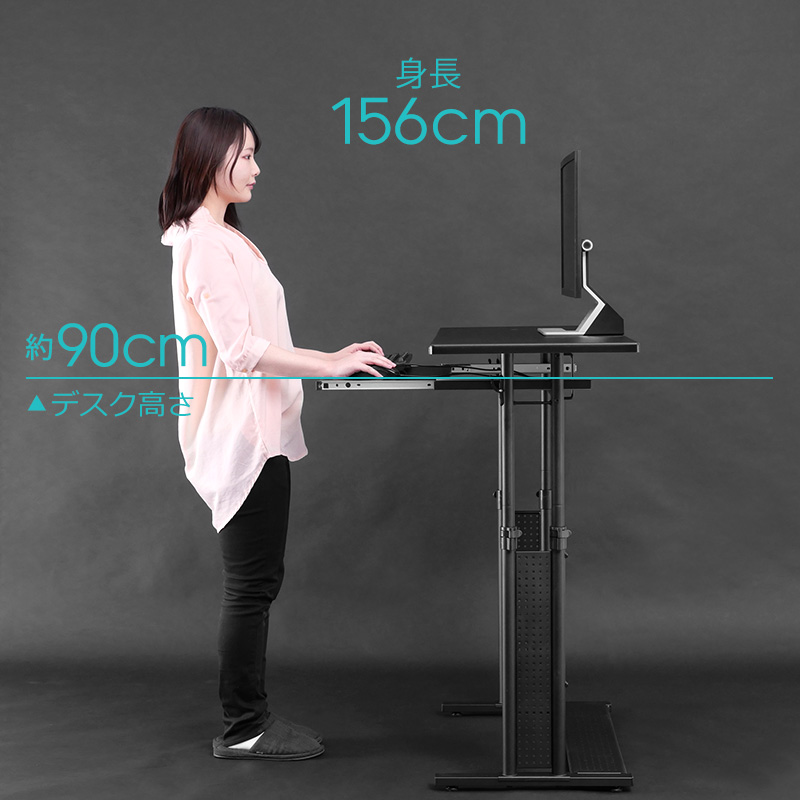

幅42cmの無段階昇降機能を有し、

身長にあわせてデスクの高さを調節できます。

背筋を伸ばした正しい「立ち姿勢」で

快適なデスクワーク環境を整えましょう。

「座りっぱなし」や「腰痛」が気になる

テレワーカーにもおすすめです。

SERIES

カラーイメージを変更できます。

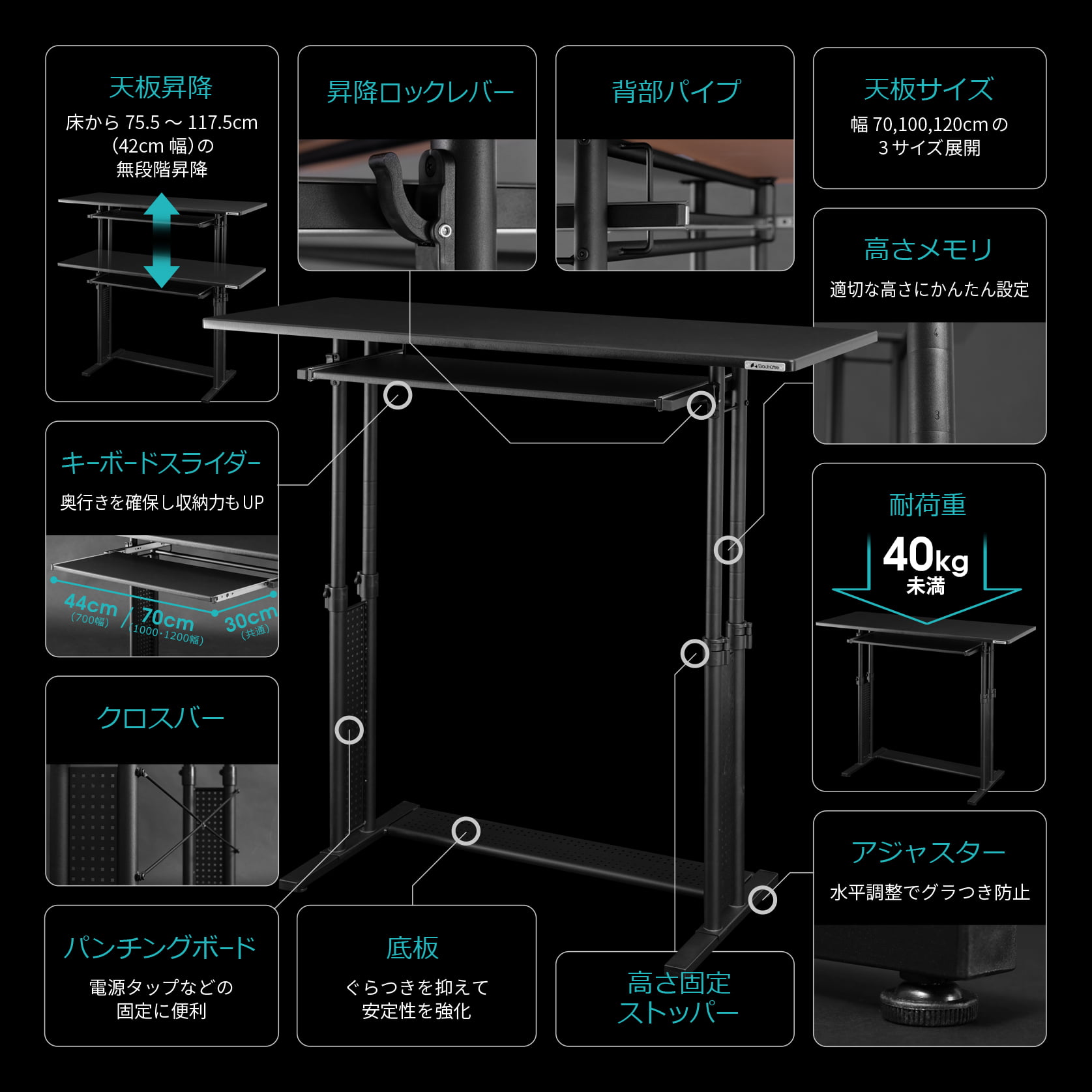

機能まとめ

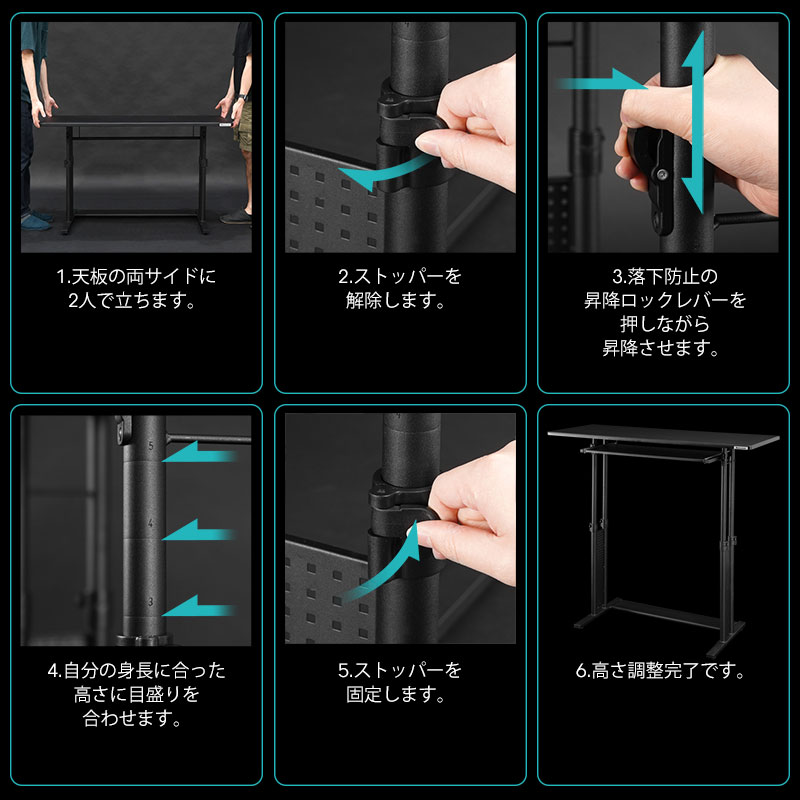

天板の高さが調節できる

ロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。

身長にあわせて、無段階での高さ調節が可能です。

立ち姿勢にはもちろん、座り姿勢のデスク高にも対応します。

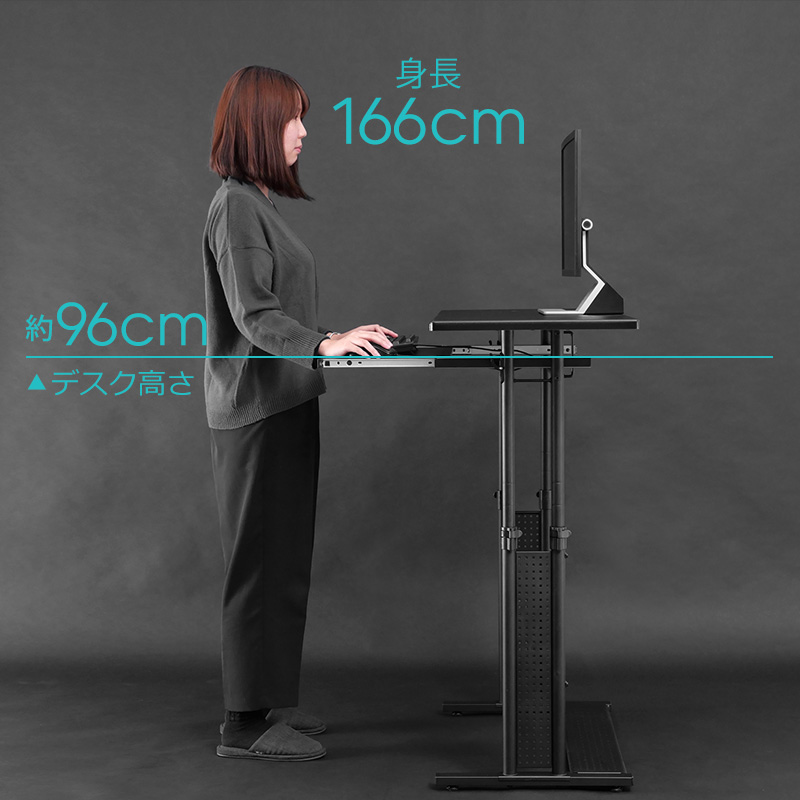

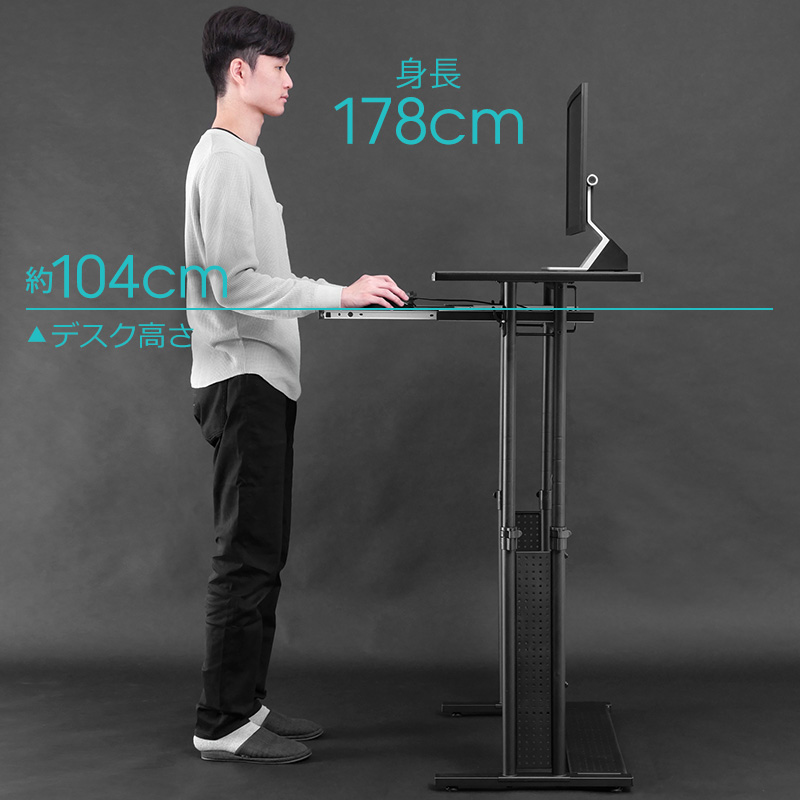

「自分にぴったり」な高さのデスク

バウヒュッテのスタンディングデスクは、身長:119~184cmの立ち姿勢に幅広く対応。

デスクを自分の身長ぴったりの高さに設定して、快適な作業環境が構築できます。

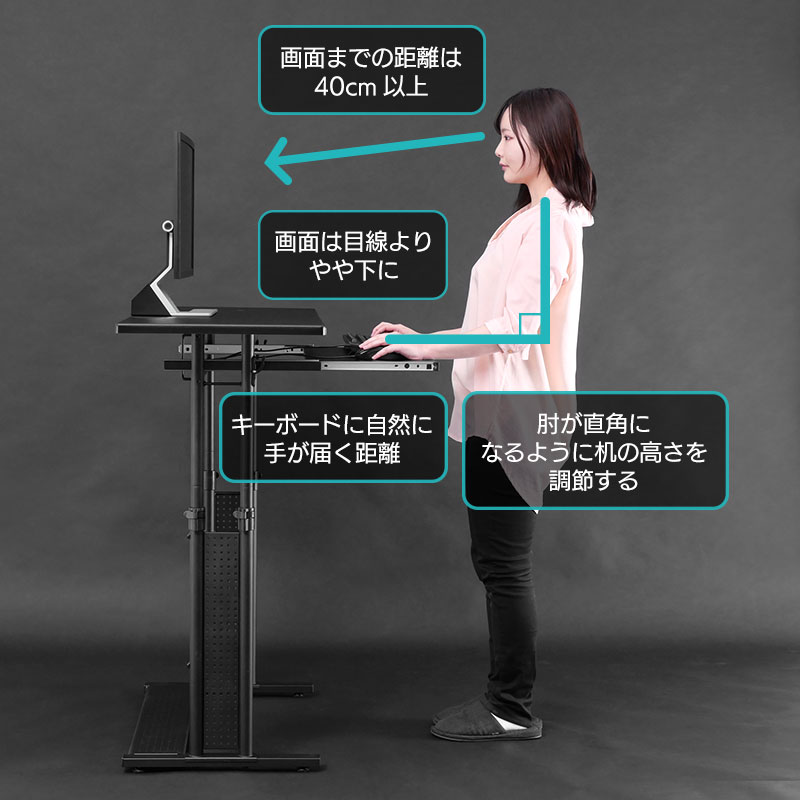

自然と「正しい立ち姿勢」に

人間の背骨は、横から見た時に緩やかなS字カーブを描いていることが理想です。

身長にあった高さのスタンディングデスクを用いることで、

自然と背筋が伸び、正しい立ち姿勢をとることが出来るようになります。

通常のデスクとしても使える

(座り姿勢対応)

一般的な事務デスクと同じ高さ(70cm)まで下げることができるので、

立ち姿勢だけでなく、座り姿勢で使用することも可能です。

作業内容や体調などに応じて、使い分けできるデスクです。

※デスクを昇降する際は、2人以上で行って下さい。

コンパクト 70cm幅

(BHD-700)

コンパクトで場所を取らない70cm幅タイプは、

ノートPCやシングルモニター派の方におすすめ。

テレワーク用のサブデスクとしても最適です。

スタンダード 100cm幅

(BHD-1000H)

スタンダードな100cm幅タイプは、自宅の作業用デスクとして丁度よいサイズ感です。

ノートPC+モニターの2画面レイアウトや、24インチデュアルモニターにも対応します。

おすすめ 120cm幅

(BHD-1200H)

快適なデスクワーク環境の構築に最もおすすめなのが、120cm幅タイプ。

資料やタブレット・ノートPCが広げられる、

十分な作業スペースを確保できます。

<関連製品>

スクールタイプ

60cm幅

自宅学習に勤しむ学生におすすめなのが、幅60cmのスクールタイプ。

省スペースで狭い部屋にも設置しやすく、

引き出し付きで勉強道具が収納できる点がポイントです。

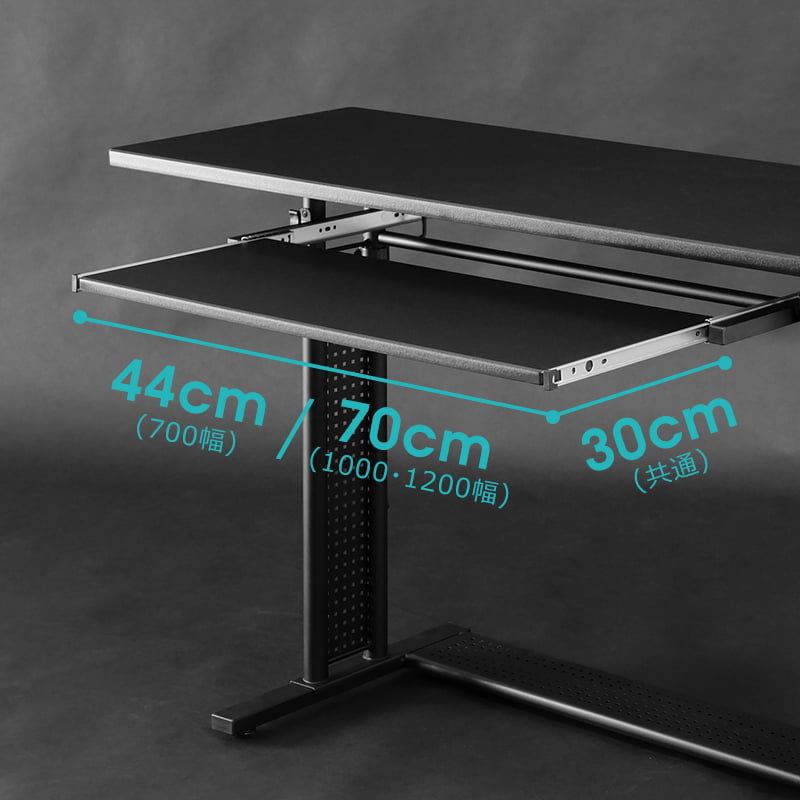

キーボードスライダー

収納力をUPする、キーボードスライダーが標準装備されています。

デスクの奥行きを確保し、コンパクトながらも広々と作業することが可能です。

テレワーカーに

「立ったり座ったり」

して使おう

高さ調節のめやす

※キーボードスライダー使用時は下記の目安を参考に、スライダー天板の高さを調節してください。

高さ調整メモリ

高さ固定ストッパー

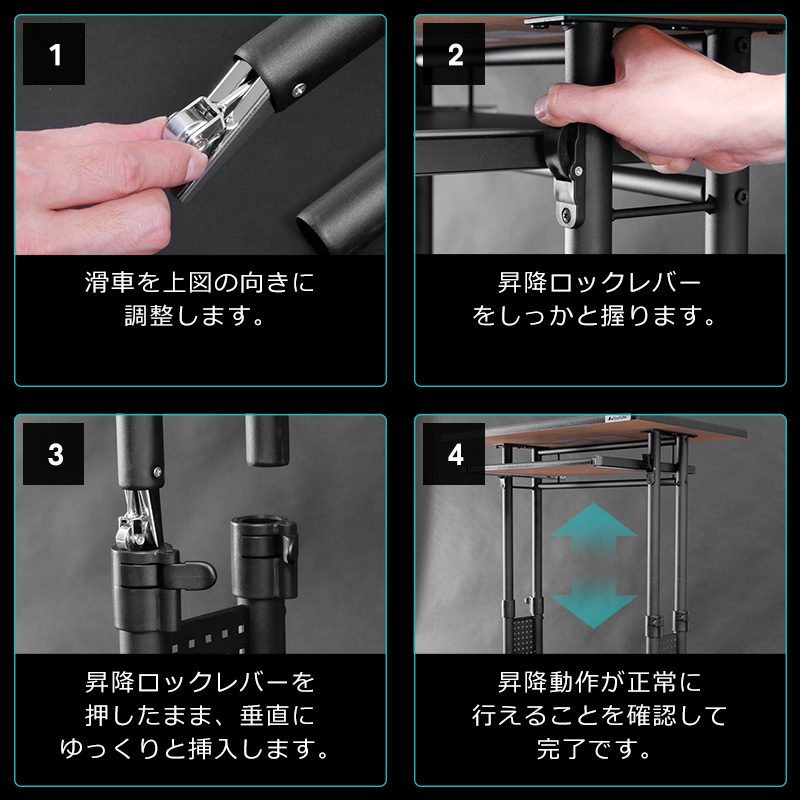

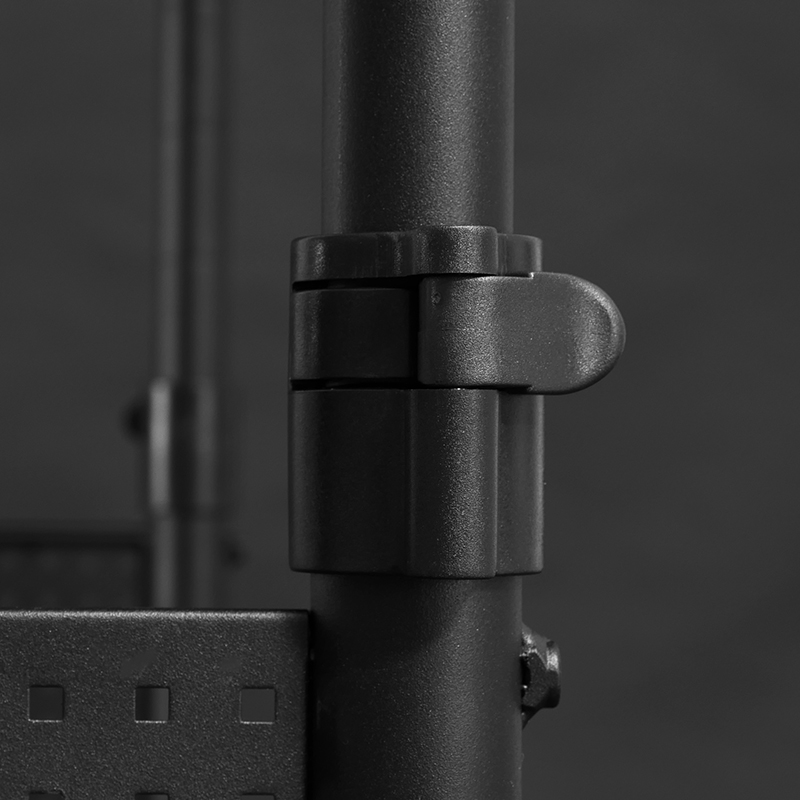

昇降ロックレバー

※昇降時はロックレバーを押した状態で昇降させてください。

シンプルな天板形状

天板加工

※書き仕事をする際には下敷きをご用意ください。

※木目タイプは比較的つるつるで書きものに向く仕様です。

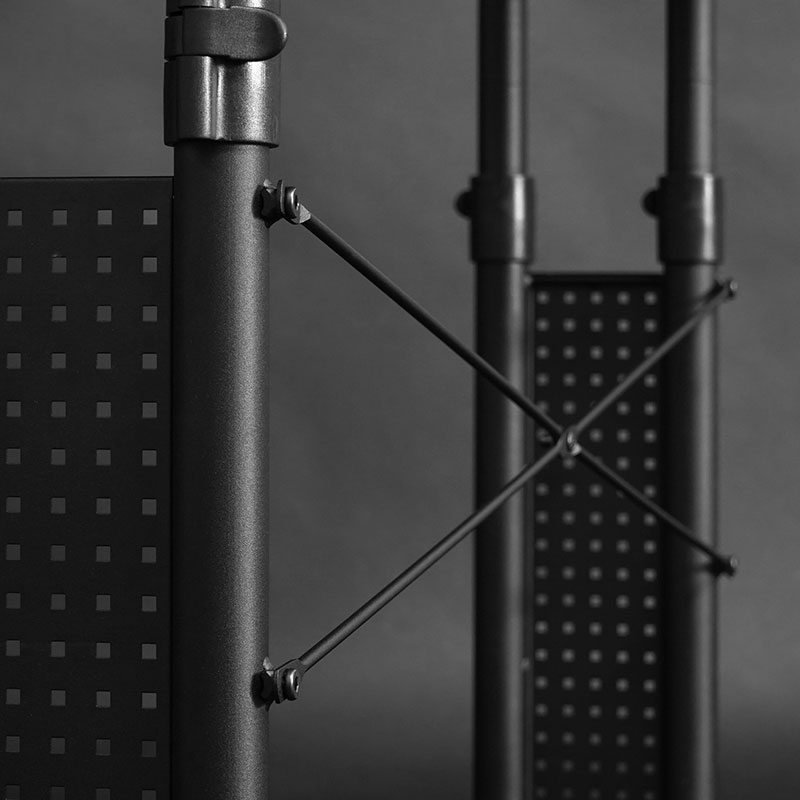

クロスバー

※取り外して使用することも可能です。

底板

背部パイプ

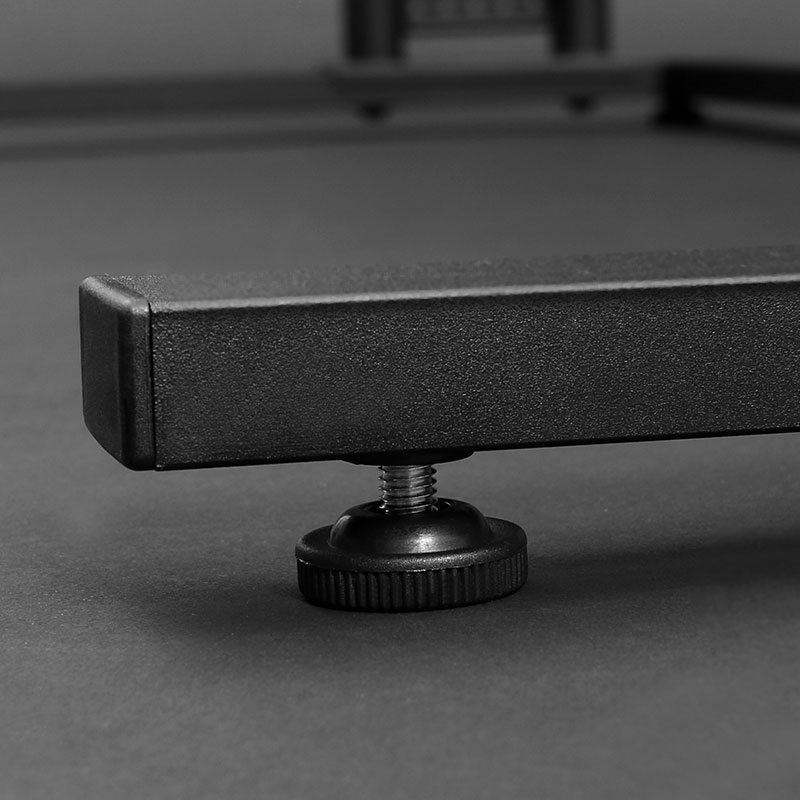

アジャスター

ハンギングバー

パンチングボード

フィットネスマシンとの

組み合わせ

レイアウト例

VIDEO

スタンディングデスク

比較表

| イメージ |  |  |  |

|---|---|---|---|

| 製品ページ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |

| 型番 | BHD-700 BHD-1000H BHD-1200H | BHD-600H | BHD-970DT |

| 製品タイプ | スタンディングデスク | スタンディングデスク | 卓上スタンディングデスク |

| コンセプト | 昇降式の スタンディングデスク | 大学受験生用に開発した 昇降式のスタンディングデスク | 今あるデスクに乗せて使える ガス圧式スタンディングデスク |

| カラー | 黒・白・木目 | 黒・木目 | 黒 |

| 寸法 | BHD-700:幅700×奥行き450(450~725mm)×高さ755mm(755~1175mm) BHD-1000H:幅1000×奥行き450(450~725mm)×高さ755mm(755~1175mm) BHD-1200H:幅1200×奥行き450(450~725mm)×高さ755mm(755~1175mm) | 幅639×奥行400×高さ700~1080mm (キャスター取付時+50mm) | 幅970mm×奥行き514mm(514~710mm)×高さ120mm(120~505mm) |

| 重量 | BHD-700:14kg BHD-1000H:17.5kg BHD-1200H:18.8kg | 11.2kg | 18.7kg |

GALLERY

SPEC

| カラー | BK:ブラック WH:ホワイト WD:ウッド ※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。 |

|---|---|

| 寸法 | BHD-700: 幅700mm×奥行き450mm(450~725mm)×高さ755mm(755mm~1175mm) BHD-1000H: 幅1000mm×奥行き450mm(450~725mm)×高さ755mm(755mm~1175mm) BHD-1200H: 幅1200mm×奥行き450mm(450~725mm)×高さ755mm(755mm~1175mm) 【スライドの天板サイズ】 BHD-700:幅440mm×奥行き300mm BHD-1000H / BHD-1200H:幅700mm×奥行き300mm |

| 重量 | BHD-700:14kg BHD-1000H:17.5kg BHD-1200H:18.8kg |

| 構造部材 | 天板:合成樹脂化粧繊維板 脚部:金属(スチール) |

| 表面加工 | 天板:塩化ビニル樹脂 脚部塗装部:エポキシ粉体塗装 脚部メッキ部:クロームメッキ |

| 耐荷重 | 40kg未満 |

| 希望小売価格 | オープン価格 |

| JANコード | BHD-700:4589946132298 BHD-700-WH:4589946143423 BHD-700-WD:4589946143454 BHD-1000H:4589946134193 BHD-1000H-WH:4589946136579 BHD-1000H-WD:4589946143430 BHD-1200H:4589946136616 BHD-1200H-WH:4589946136623 BHD-1200H-WD:4589946143447 |

| 取扱説明書 | 取扱説明書をダウンロード |

- ※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

- ※一部画像において、開発中の製品も含まれます。実際の製品と仕様・デザインが異なる場合があり、発売については未定です。

- ※加熱した鍋や湯沸かし、熱いマグカップなどを直接置かないでください。変色や変形のおそれがあります。鍋敷きやコースターなどを下に敷いて使用して下さい。

SIZE

- ※一部製品に貼付されている品質表示ラベルの表記と当寸法図のサイズに相違あるものがございますが、当製品ページに掲載されているものがより正しい数値となります。